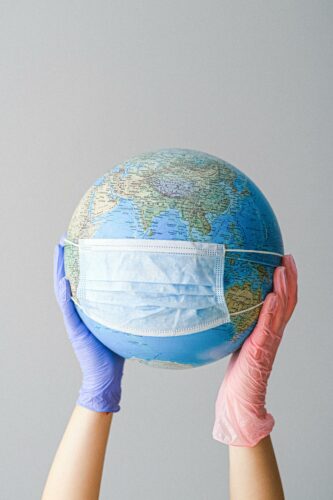

Während die Welt zur Klimakonferenz nach Belém in Brasilien blickt, droht nur wenige Kilometer entfernt der Amazonas an seinen Kipppunkt zu geraten – und das nahezu unbemerkt.

Politikerinnen und Politiker aus aller Welt reisen im November 2025 nach Brasilien. Dort findet die 30. UN-Klimakonferenz statt – die Conference of the Parties (COP) – und der Tagungsort könnte symbolträchtiger nicht sein. Denn nur wenige Kilometer entfernt liegt der größte Regenwald unseres Planeten: der Amazonas. Und genau er könnte eine deutliche Warnung senden – an die Politikerinnen und Politiker vor Ort. Eine Warnung, dass nicht mehr viel Zeit bleibt.

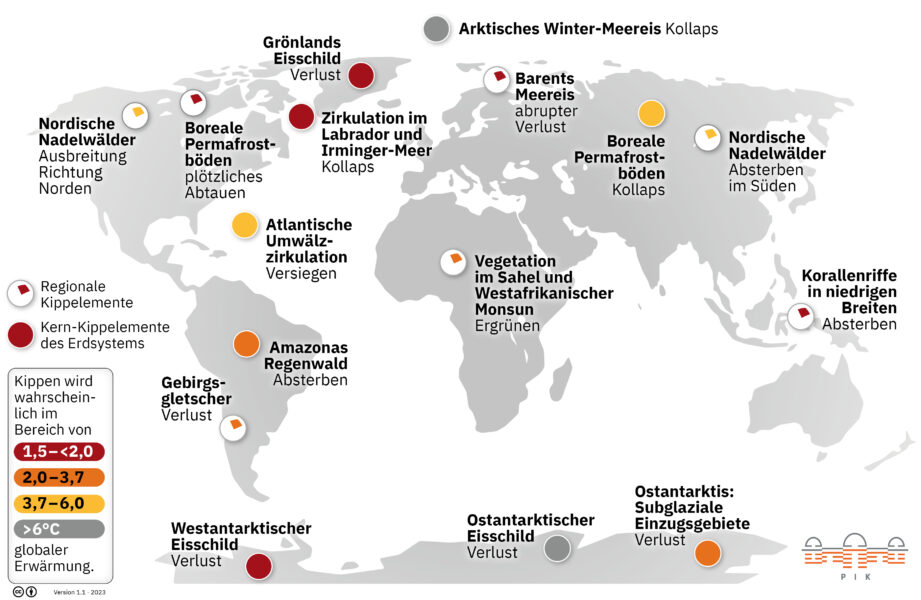

Denn der Amazonas ist weit mehr als „nur“ ein Regenwald – er zählt zu den sogenannten Kippelementen unseres Erdsystems. Das sind besonders empfindliche Bereiche, die durch die globale Erwärmung so aus dem Gleichgewicht geraten können, dass sie sich ab einem bestimmten Schwellenwert, dem Kipppunkt, unumkehrbar verändern. Im Fall des Amazonas hieße das: Weite Teile des Regenwaldes könnten sich dauerhaft in Savannenlandschaft verwandeln. Die Folgen für das globale Klima und die Biodiversität wären enorm – und doch ist diese Gefahr für die Politikerinnen und Politiker vor Ort oft vermutlich nicht greifbar.

„Das ist das Ding mit Kippelementen. Man sieht nicht unbedingt eine Veränderung im durchschnittlichen Zustand, bevor es zur abrupten Änderung kommt“, erklärt Lana Blaschke, Klimaforscherin an der TU München. Genau deshalb arbeitet sie mit ihrem Team daran, solche Veränderungen im Amazonas-Regenwald – und in anderen tropischen Wäldern – frühzeitig zu erkennen und sichtbar zu machen. Doch gerade beim Amazonas ist das eine besondere Herausforderung. Die verfügbaren Daten sind oft lückenhaft oder schwer zu interpretieren – etwa wegen dichter Wolkendecken, Aerosolen oder der schieren Dichte des Waldes selbst. Für das Team rund um Lana Blaschke von der TU München und dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung war deshalb der erste Schritt: herauszufinden, welche Satellitendaten und Messgrößen sich überhaupt eignen, um Veränderungen im Regenwald zuverlässig

Den Wandel sichtbar machen

Insgesamt hat das Team 16 verschiedene Vegetationsprodukte – also Satellitendatensätze zum Zustand des Regenwaldes – und neun verschiedene Resilienzmetriken analysiert. Was sich hinter den Resilienzmetriken verbirgt, lässt sich gut mit dem Bild einer Kugel in einer Schale erklären.

Die Schale steht für die Resilienz des Amazonas – also für seine Fähigkeit, Störungen zu verkraften und wieder ins Gleichgewicht zurückzufinden. Die Kugel selbst symbolisiert den Regenwald selbst. Jede extreme Hitzeperiode oder langanhaltende Dürre stößt die Kugel ein Stück aus der Mitte in Richtung Rand. Solange der Regenwald widerstandsfähig ist, rollt sie von selbst wieder zurück. Doch je stärker das Klima den Amazonas belastet, desto flacher wird die Schale. Die Kugel braucht länger, um zur Mitte zu finden, und irgendwann genügt ein kleiner Stoß, damit sie über den Rand kippt: Der Kipppunkt ist erreicht, der Wald verändert sich dauerhaft und kann nicht mehr in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren.

Wie steil die Schale gerade ist, kann an verschiedenen Metriken untersucht werden – zum Beispiel anhand der Varianz oder der Autokorrelation. Die Varianz misst, wie weit die Kugel nach einer Störung aus ihrer Mitte herausschwingt. In einer tiefen, stabilen Schale bleibt sie nahe am Mittelpunkt, die Varianz ist also gering. Wird die Schale jedoch flacher, schlägt die Kugel weiter aus und die Varianz nimmt zu – das System wird instabiler. Die Autokorrelation wiederum gibt an, wie stark der aktuelle Zustand von dem vorherigen beeinflusst wird. Je flacher die Schale, desto länger bleibt die Kugel nach einer Störung an ähnlichen Positionen und braucht zunehmend mehr Zeit, um zur Mitte zurückzufinden. Das bedeutet: Die Werte aufeinanderfolgender Messungen ähneln sich immer mehr – ein weiteres Anzeichen für nachlassende Resilienz.

Was uns die Daten sagen

„Wir haben jede Charakteristik für alle Datensätze geprüft.“ – Lana Blaschke

Am Ende blieben sechs Datensätze und zwei Resilienzmetriken übrig, die den Test bestanden. Da diese zwei Metriken jedoch mathematisch eng miteinander verwandt sind, konzentrierte sich das Team auf nur eine: die, die aus theoretischer Sicht am sinnvollsten war.

Es waren also sechs Datensätze und eine Metrik, mit der die Forschenden die Entwicklung des Amazonas zwischen den Jahren 2000 bis 2021 untersuchten. Und das Ergebnis ist stimmig: Der größte Regenwald der Erde verliert an Resilienz. Der Kipppunkt liegt vermutlich nah.

Und diese Erkenntnis deckt sich auch mit anderen Studien, die den Kipppunkt des Amazonas bei einer globalen Erwärmung von 2 bis 3,7 Grad erwarten. Denn: Aktuellen Berechnungen der Vereinten Nationen zufolge steuert die Welt zurzeit auf rund drei Grad Erwärmung zu. Selbst wenn alle bislang beschlossenen und geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, soll die Erwärmung bei noch immer über zwei Grad bleiben.

Und da ist die Warnung. Die Warnung, die der Amazonas aussendet, während Politikerinnen und Politiker nebenan über Klimaschutzmaßnahmen diskutieren. Eine Warnung, die jetzt greifbar ist.

Jetzt sind Lösungen gefragt

Eine Warnung, die zum Handeln auffordert. Doch was kann auf der Konferenz in Belém konkret beschlossen werden, um den Amazonas wirksam zu schützen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Professor Dr. Jan Börner von der Universität Bonn und sagt: „Um das Risiko für Kipppunkte, wie den für die Amazonasregion beschriebenen, zu reduzieren, sind in der Regel sowohl allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung des Klimawandels als auch regionale Maßnahmen inkl. zur Anpassung an den Klimawandel notwendig. Jede COP Entscheidung, die dem 1.5 Grad Ziel hilft ist also auch eine gute Entscheidung für die Wälder und die Amazonasregion.“

Gleichzeitig kritisiert er den Mangel an Umsetzungskraft bei vergangenen Klimakonferenzen: „Das Ambitionsniveau der COPs ist in den letzten Jahren gesunken, sicher auch aufgrund geopolitischer Krisen. In Bali, Kopenhagen und Paris sind wichtige Entscheidungen für die Tropenwälder getroffen worden, die bis heute aber nicht hinreichend umgesetzt und mit Finanzierungsmechanismen hinterlegt wurden.“

Genau daran müsse nun also in Belém angesetzt werden sagt Prof. Dr. Börner. Es gelte, bestehende Vereinbarungen wirksam umzusetzen und die nötigen Finanzmittel bereitzustellen. Dazu gehören auch umfassende Wiederaufforstungsprogramme in Brasilien, die großflächige, gesunde Tropenwälder fördern sollen. Nur so könne das lokale Klima stabilisiert werden und der Regenwald widerstandsfähiger gegen zunehmend häufige und längere Trockenperioden als Folge des Klimawandels bleiben.

Nicht zuletzt habe man auch ein wirtschaftliches Interesse an dem Erhalt des Regenwalds: „Unsere Nahrungsmittelpreise sind in viel größerem Umfang von den Ökosystemdienstleistungen der Tropenwälder abhängig, als wir oft annehmen. Außerdem birgt die Biodiversität der Tropenwälder ökonomisches Potenzial in viele Wirtschaftsbereichen, zum Beispiel im pharmazeutischen Bereich, das wir uns für die Zukunft bewahren sollten“, so Prof. Dr. Jan Börner

Es gibt also zahlreiche Gründe, das Klima und insbesondere die tropischen Regenwälder zu schützen. Nun liegt es an der Politik, wie ernst diese Gründe genommen werden – und ob die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Kugel des Amazonas in ihrer Schale bleibt. Das wissenschaftliche Signal bleibt eindeutig.

„Wir können es nicht drauf ankommen lassen.“ – Lana Blaschke