„Und nun zum Wetter: In der Region um London werden spätsommerliche Temperaturen um die 20 Grad erwartet. Der Himmel ist klar, Ihren Regenschirm können Sie heute getrost zu Hause lassen.“ So oder so ähnlich hätte ein Wetterbericht für den Morgen des 1. September 1859 klingen können. Doch trotz des wolkenlosen Himmels braute sich ein Sturm zusammen.

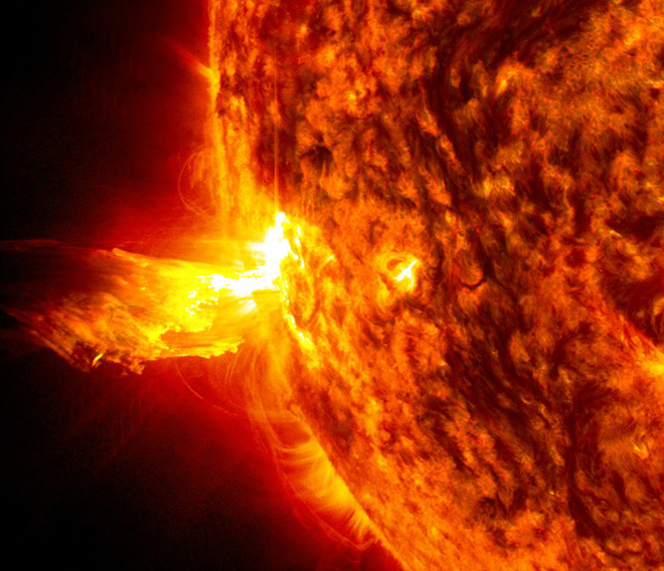

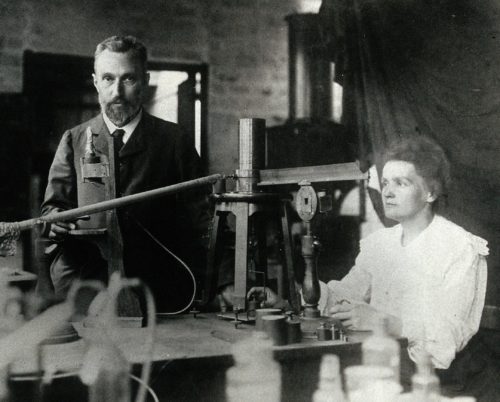

Foto: Koronaler Massenauswurf der Sonne. Credits: NASA/Goddard/SDO.

Rund 17 Stunden später fielen reihenweise Telegrafen aus und nie abgeschickte Nachrichten geisterten durch das Funknetz. Der Funkenschlag der Geräte setzte mancherorts sogar Papiere in Brand. Auch die Polarlichter verhielten sich sonderbar, waren sie doch bis in die Karibik sichtbar. Der Auslöser für diese ungewöhnlichen Ereignisse war kein klassisches Unwetter, sondern ein Phänomen aus dem All: Weltraumwetter.

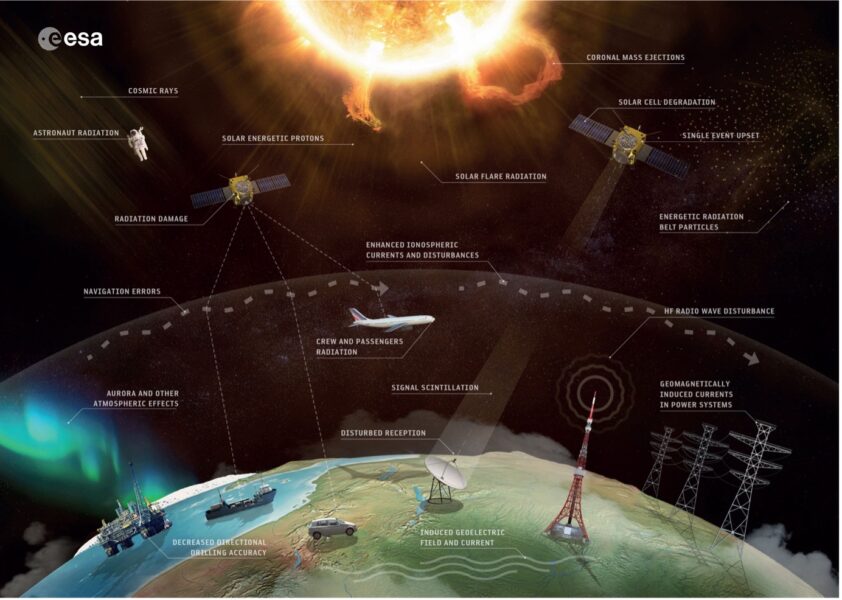

Weltraumwetter beschreibt Einflüsse aus dem Weltall, die auf die Atmosphäre und das Magnetfeld der Erde einwirken. Entscheidend ist dabei unsere Sonne. Stetig sendet sie elektrisch geladene Teilchen aus, den sogenannten Sonnenwind. Dieser Teilchenstrom bewegt sich durch das Sonnensystem und interagiert mit Magnetfeldern und anderen Teilchen.

Die Sonne schleudert aber auch riesige Mengen an Plasma, ein Gemisch aus verschiedenen und teils geladenen Teilchen, auf einmal ins All. Dieses Phänomen heißt Koronaler Massenauswurf (Coronal Mass Ejection, kurz CME). Die entstehenden Plasmawolken bewegen sich mit dem Sonnenwind und besitzen ein eigenes Magnetfeld. Trifft das Magnetfeld der Wolke auf das Erdmagnetfeld, können dadurch geomagnetische Stürme entstehen.

Bei besonders starker Sonnenaktivität sprechen wir umgangssprachlich von einem Sonnensturm. In der Fachwelt beschreibt der Begriff vor allem Koronale Massenauswürfe und ihre Folgen. Dieser Artikel meint mit Sonnensturm ebenfalls einen CME.

Zum Weltraumwetter zählen außerdem Sonneneruptionen (Solar Flares). Das sind kurze, aber intensive Strahlungsausbrüche, die etwa acht Minuten zur Erde benötigen. Bei der entstehenden Strahlung kann es sich zum Beispiel um Radiowellen oder Röntgenstrahlen handeln. Solar Flares können gleichzeitig mit CMEs auftreten — müssen es aber nicht.

Das Carrington-Ereignis: Der stärkste geomagnetische Sturm

Die Geschehnisse von 1859 sind heute als Carrington-Ereignis bekannt, benannt nach dem britischen Astronomen Richard Carrington. Er beobachtete am Morgen des 1. Septembers Lichtblitze auf der Sonnenoberfläche und erkannte als erster eine mögliche Verbindung zu den geomagnetischen Störungen. Inzwischen wissen wir, dass es sich bei den Lichtblitzen um Sonneneruptionen, also Strahlungsausbrüche, handelte. Fast zeitgleich ereignete sich ein Koronaler Massenauswurf: Die Sonne schleuderte eine Plasmawolke aus geladenen Teilchen ins All, die 17 Stunden später auf das Erdmagnetfeld traf. Der dadurch ausgelöste geomagnetische Sturm führte damals zu den Störungen im Funknetz und verursachte auch die Polarlichter in der Karibik.

Obwohl Koronale Massenausbrüche (Coronal Mass Ejection, kurz CME) keine Seltenheit sind, wurde seit dem Carrington-Ereignis kein stärkerer geomagnetischer Sturm mehr auf der Erde gemessen. Denn damit CMEs bedeutende Störungen verursachen, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein: Die entstehende Plasmawolke muss stark genug sein, die Erde treffen und die Magnetfelder von Plasma und Erde müssen in bestimmter Ausrichtung zueinander stehen.

1859 brach „nur“ das Telegrafennetz zusammen. Ein geomagnetischer Sturm dieser Stärke würde heute viel größere Schäden nach sich ziehen. Von GPS-Navigation über satellitengestützte Kommunikation bis hin zum Stromnetz – all das ist anfällig für Störungen. Deshalb ist die Beobachtung und Erforschung von Weltraumwetter ein wichtiger Bestandteil des Katastrophenschutzes.

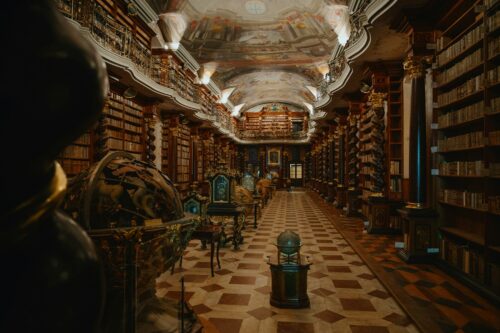

Österreichs Space Weather Office

In Österreich untersucht das Austrian Space Weather Office (ASWO) Phänomene wie CMEs und ihre Auswirkungen. Das ASWO ist Teil von GeoSphere Austria, dem nationalen Dienst für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie. Die breite Bevölkerung kennt das ASWO vor allem für seine Polarlicht-Vorhersagen. Es erstellt aber auch, auf Grundlage von Daten der Weltraumorganisationen NASA und ESA, Warnungen vor potenziell gefährlichen Auswirkungen von Weltraumwetter – und davon gibt es einige.

Bei CMEs kann das magnetische Feld der entstehenden Teilchenwolke Probleme verursachen. Es vermag das irdische Magnetfeld durcheinander zu bringen, was zum Beispiel die GPS-Navigation beeinträchtigt. Starke Sonneneruptionen wiederum können den Kurzwellenfunk stören, was in der Luftfahrt oder bei der Kommunikation unter Schiffen zu Schwierigkeiten führt. Vor diesen Kommunikationsausfällen zu warnen, kann Unfälle verhindern.

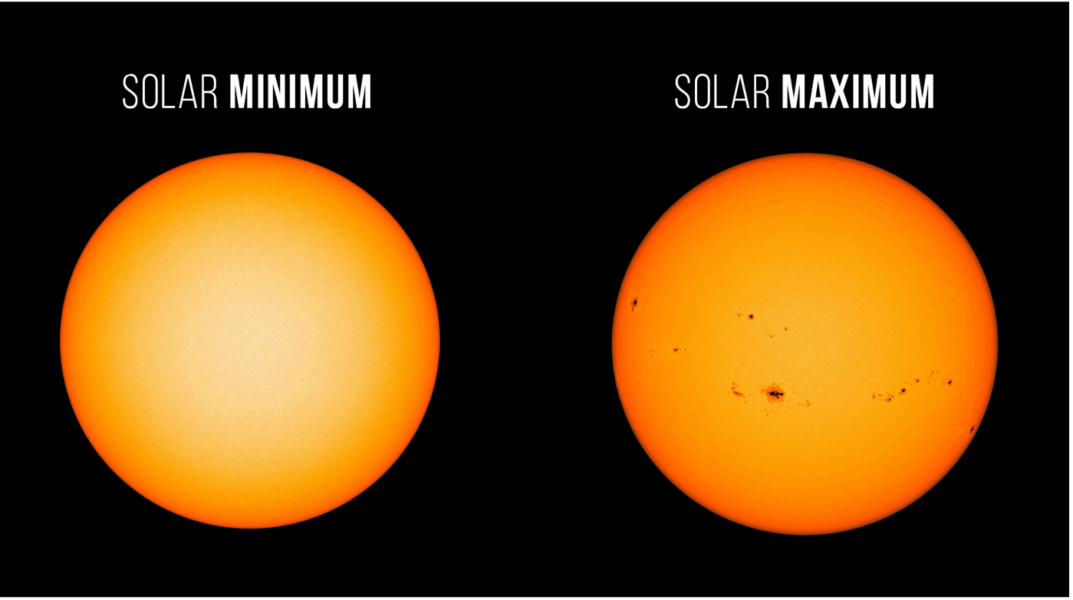

Tanja Amerstorfer, promovierte Physikerin und stellvertretende Leiterin des ASWO, erklärt: „Für Flares (Sonneneruptionen, Anm. d. Red.) kann man durch die Anzahl und Art der Sonnenflecken eine gewisse Wahrscheinlichkeit angeben, mit der ein Flare passieren wird.“ Dabei helfe auch Künstliche Intelligenz. Trotzdem: Die Prognosen bleiben unsicher – sei es, weil Daten fehlen oder weil mehrere Phänomene gleichzeitig auftreten und sich unvorhersehbar beeinflussen.

CMEs lassen sich erst nach Ausbruch entdecken. Die genaue Flugbahn und Magnetfeldorientierung sind schwierig abzuschätzen, denn Messungen erfassen immer nur Ausschnitte des in der Realität sehr komplexen Gebildes. Auch Wechselwirkungen mit dem Sonnenwind oder anderen CMEs beeinflussen die Plasmawolke. Doch Flugbahn und Magnetfeldorientierung bestimmen maßgeblich, ob und wann die Auswirkungen auf der Erde spürbar werden. Um die Prognosen zu verbessern, versuchen Forschende, CMEs möglichst frühzeitig aufzuspüren und genau zu vermessen.

Blick ins All: Wie Sonnenstürme entdeckt werden

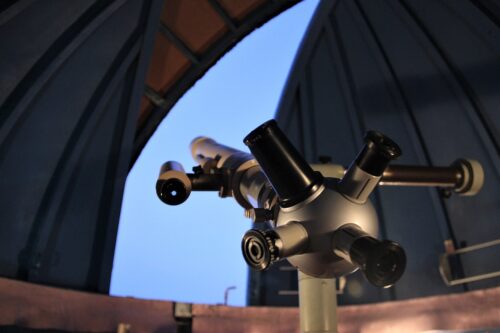

Dabei spielen zwei Arten von Beobachtungsinstrumenten eine entscheidende Rolle: In-situ-Messgeräte und bildgebende Verfahren. Beide Methoden funktionieren mit Hilfe von Satelliten.

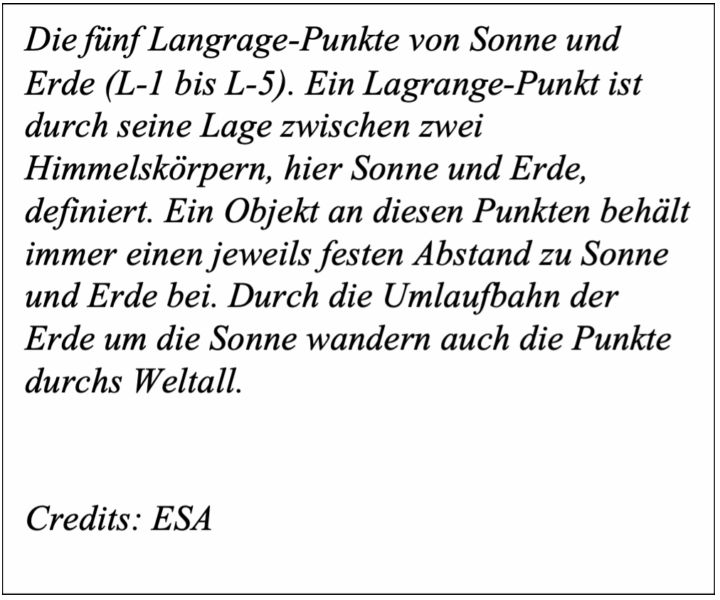

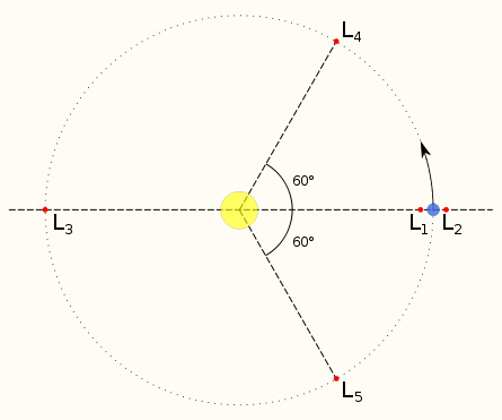

In-situ bedeutet wörtlich „an Ort und Stelle“. Für die Satelliten mit den Messgeräten heißt das: Sie befinden sich direkt im Sonnenwind, statt aus der Ferne Daten zu sammeln. Die Satelliten sind am sogenannten Lagrange-Punkt 1 positioniert, welcher rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist. Lagrange-Punkte, von denen es jeweils fünf verschiedene gibt, werden immer durch ihre Position zu zwei Himmelskörpern definiert. Die physikalischen Kräfte, welche auf ein kleines Objekt am jeweiligen Punkt wirken, gleichen sich aus. Das bedeutet: Ein Satellit am Lagrange-Punkt 1 befindet sich von der Erde aus gesehen immer mit gleichbleibendem Abstand und in gleicher Richtung zur Sonne, ohne Treibstoff aufwenden zu müssen. Der Standort hat jedoch auch einen entscheidenden Nachteil: Die Vorwarnzeit für Sonnenstürme liegt bei 10 bis 30 Minuten. Zu kurz also, um aufwändige Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Die bildgebenden Verfahren setzen stattdessen auf Satelliten mit speziellen Kameras, um das Weltraumwetter im Auge zu behalten. Koronographen etwa blenden einen Teil des Sonnenlichts aus. Ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis bleibt nur die äußere Schicht der Sonne, die Korona, sichtbar. So sind CMEs besser erkennbar.

Zu den bildgebenden Verfahren zählen auch sogenannte Heliospheric Imager. Sie richten den Blick auf den Raum zwischen Sonne und Erde. Dadurch lässt sich beispielsweise eine Teilchenwolke, wie sie bei CMEs vorkommt, über längere Zeit verfolgen und ihr künftiger Weg sowie ihre Geschwindigkeit abschätzen.

Brummende Transformatoren

„Ein heftiger Sonnensturm ist ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Wenn es aber eintritt, hat es große Auswirkungen auf die Energienetze“, ordnet Dr. Philipp Schachinger von der Austrian Power Grid (APG) ein. Die APG betreibt das österreichische Hoch- und Höchstspannungsnetz und untersucht gemeinsam mit der Technischen Universität Graz, wie anfällig dieses für Sonnenstürme ist. In Québec, Kanada beispielsweise zeigte sich 1989, welche Folgen ein vergleichsweise milder geomagnetischer Sturm haben kann: Innerhalb von Sekunden fiel großflächig der Strom aus, sechs Millionen Menschen waren betroffen.

Wenn ein Koronaler Massenauswurf (CME) das Erdmagnetfeld erreicht, können geomagnetisch induzierte Gleichströme entstehen. Gleichstrom bedeutet, dass die Stromrichtung sich nicht verändert. Unsere Stromnetze sind jedoch auf Wechselstrom, dessen Fließrichtung sich regelmäßig ändert, ausgelegt. Besonders Transformatoren, also Geräte, welche die Spannung im Stromnetz regulieren, reagieren empfindlich: Sie können durch die Gleichströme vibrieren, überhitzen und im schlimmsten Fall unbrauchbar werden.

Fallen mehrere Transformatoren aus, steigt die Belastung für die verbleibenden Geräte. Dadurch kann die Spannung im Netz zu schwanken beginnen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem großflächigen Stromausfall.

Ein solcher Blackout hätte verheerende Folgen, denn nahezu jede Alltagsaktivität hängt heute von elektrischer Energie ab. Kein Strom heißt: kein Licht, keine Ampeln, kein frisch gebrühter Kaffee. Selbst eine einfache Kartenzahlung benötigt Strom, genauso wie medizinische Geräte. Krankenhäuser verfügen zwar über Notstromaggregate, doch auch diese sind endlich. Was also tun, um einem Blackout vorzubeugen?

Das Stromnetz vor Sonnenstürmen schützen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Stromnetze vor den Auswirkungen von CMEs zu schützen. Viele der Maßnahmen helfen auch generell das Netz zu stabilisieren. In einigen Teilen Kanadas kommen beispielsweise Kondensatoren zum Einsatz. Sie wirken wie eine Barriere und verhindern, dass Gleichstrom in Transformatoren fließt. So auch, wenn das Magnetfeld eines CMEs induzierte Gleichströme verursacht. An zentralen Punkten des Netzes senken Kondensatoren das Risiko starker Spannungsschwankungen. Allerdings sind sie teuer und verringern im Normalbetrieb die Effizienz.

„Deswegen sind wir dabei, schaltungstechnische Maßnahmen zu entwickeln“, erklärt Schachinger. Dazu gehört etwa, Strom gezielt umzuleiten oder Teile des Netzes für einen begrenzten Zeitraum anders zu verschalten. Wichtig ist, dabei die sogenannte N-1-Sicherheit nicht zu verletzen: Fällt ein Gerät aus, muss das System trotzdem stabil bleiben. Schachinger stellt klar: „Jede Schalthandlung hat Auswirkungen auf das Netz, muss also genau geplant und geprüft werden.“

Hinzu kommt, dass Österreich in das europäische Stromnetz eingebunden ist. Es muss immer mitbedacht werden, wie sich die Entscheidungen außerhalb der Landesgrenzen auswirken. „Es könnte ganz Europa betreffen, wenn wir hier einfach willkürlich Leitungen abschalten“, so Schachinger.

Wenn ein geomagnetischer Sturm rechtzeitig entdeckt wird, können geplante Wartungen verschoben werden, damit das System stabiler bleibt. Doch die geringe Vorwarnzeit bleibt ein Problem. Schachinger ordnet ein: „Von einer zuverlässigen Prognose sind wir noch sehr weit entfernt.“

Ausblick: Besser vorbereitet auf Sonnenstürme

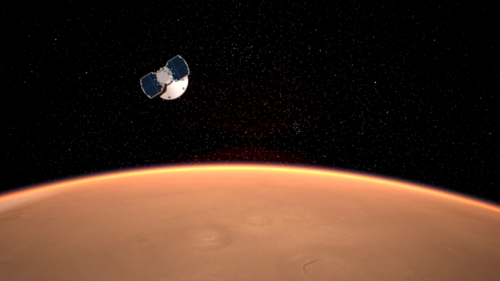

Hoffnung setzen Forschende in neue Weltraummissionen. Die NASA-Mission PUNCH startete im März 2025. Sie soll präzisere Bilder vom Sonnenumfeld liefern. PUNCH steht dabei für Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, also eine Mission, um die äußerste Schicht der Sonne und den Übergang zum Sonnenwind gemeinsam zu untersuchen. Vier koffergroße Satelliten erstellen dabei mithilfe von speziellen Kameras dreidimensionale Ansichten von unserem Stern.

Ab 2031 soll die europäische Mission Vigil eine längere Vorwarnzeit für CMEs liefern. Dafür wird ein Satellit am Lagrange-Punkt 5 positioniert, der die Sonne seitlich beobachtet. So sollen Regionen mit größerer Aktivität identifiziert und erdgerichtete CMEs früher erkannt werden.

Der Schutz vor Weltraumwetter und seinen Folgen wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Mit Vernetzung und moderner Technologie steigt auch das Schadenspotenzial durch starke Sonnenaktivität. Ausfälle im Stromnetz, bei GPS sowie Funk enden nicht an einer Landesgrenze. Deswegen ist internationale Zusammenarbeit wichtig, sei es für Daten oder Notfallpläne.