Mitten in der Nacht, mitten auf dem Ozean: Ein Patrouillenboot jagt ein verdächtiges Schiff. Doch auf dem Radar verschwindet das wahrscheinlich illegale Fischereischiff plötzlich, als wäre es von einem technischen Nebel verschluckt worden. Für die Besatzung an Bord endet die Verfolgungsjagd erfolglos. Für die Ozeane sind die Folgen schwerwiegend. Illegale Fischerei ist schwer zu fassen, schwer nachzuweisen und noch schwerer zu stoppen.

Foto: KI generiertes Bild. Credits: SoraAI

Kaum ein anderes Umweltverbrechen ist so sicher und so lukrativ wie illegale Fischerei. Die Chance, erwischt und zur Rechenschaft gezogen zu werden, ist oft extrem gering. Die Ozeane sind riesig, Kontrollen rar, und viele Fangschiffe bleiben schlicht unsichtbar, weil sie ihre Ortungssysteme ausschalten. Meeresschutzgebiete gibt es zwar auf dem Papier, doch ohne wirksame Überwachung entfalten sie nicht ihre gewünschte Wirkung.

Unsere Ozeane sind jedoch viel mehr als nur eine Fläche voller Ressourcen. Sie sind die wichtigste Lebensgrundlage der Menschheit. Sie produzieren den Großteil des Sauerstoffs, den wir atmen, sie speichern riesige Mengen Kohlenstoff und stabilisieren damit unser Klima. Gleichzeitig sind sie Heimat einer unvergleichlichen Artenvielfalt. Dazu sind mehr als drei Milliarden Menschen weltweit direkt auf Fisch als wichtigste Proteinquelle angewiesen. Ohne gesunde Ozeane geraten also sowohl die Ernährungssicherheit als auch die Stabilität des globalen Klimas ins Wanken.

Der Kampf gegen illegale Fischerei ist deshalb von zentraler Bedeutung. Er verlagert sich nun und findet längst nicht mehr nur auf See statt, sondern ist bis ins All vorgedrungen. Satelliten liefern Daten, mit denen Schiffsbewegungen weltweit verfolgt werden können – ein neues und vielleicht entscheidendes Werkzeug, um eines der größten Umweltverbrechen unserer Zeit zu stoppen.

Niemandsland Hochsee

Ein Problem ist: Fast die Hälfte unseres Planeten gehört niemandem. Kaum zu glauben, in einer Welt, in der Flächenknappheit, Flucht und geopolitische Auseinandersetzungen den globalen Diskurs bestimmen. Doch internationale Gewässer der Hochsee bedecken 43 Prozent der Erdoberfläche und befinden sich jenseits jedes nationalen Hoheitsbereichs, ein rechtlicher Niemandsraum der globalen Ressourcen, der von vielen gnadenlos bewirtschaftet wird, häufig rücksichtslos und mit ausbeuterischen Methoden. Jahrzehnte hat sich im Schutz der Hochsee extrem wenig bis nichts getan. Doch heute ist da ein Hoffnungsschimmer für die Ozeane und die Hochsee. Das im März 2023 beschlossene Hochseeschutzabkommen „High Seas Treaty“ der UN ist ein historischer Schritt, der die Schaffung von Meeresschutzgebieten auf der Hochsee zukünftig rechtlich möglich machen soll. Wird es von mindestens 60 Staaten ratifiziert, könnte es Anfang 2026 in Kraft treten und damit erstmals einen verbindlichen Rahmen für den Schutz der Hochsee schaffen. Bei der diesjährigen UN-Ocean Conference in Nizza wurden hier die Weichen gestellt, und es gilt als wahrscheinlich, dass das nötige Quorum von 60 Staaten inklusive Deutschlands das Abkommen noch in diesem Jahr anerkennen.

Nichts ist sicherer als illegale Fischerei!

Doch Schutz auf dem Papier reicht nicht. Denn in der Realität bleibt illegale Fischerei eines der lukrativsten und am schwersten nachweisbaren Umweltverbrechen weltweit. Laut Global Fishing Watch erscheinen circa 75 Prozent der industriellen Fangschiffe nicht in öffentlichen Schiffsüberwachungssystemen. Die Täter agieren oft unbeobachtet, in schwer zugänglichen Regionen und die Wahrscheinlichkeit, auf frischer Tat erwischt zu werden ist häufig sehr gering. Meeresschutzgebiete sind zu weitläufig und zu groß, um eine effektive Überwachung mit Patrouillen oder Rangern zu gewährleisten. Um in den derzeit ausgewiesenen Meeresschutzgebieten eine ähnliche Überwachungsdichte wie durch die Polizei in Deutschland zu gewährleisten, wären aktuell rund 26 Millionen Meeresschutz-Polizist*innen erforderlich. Die Fläche dieser Schutzgebiete wollen die Vereinten Nationen bis 2030 vervierfachen, denn das 30/30-Ziel besagt bis 2030 sollen 30 Prozent unserer Weltmeere unter Schutz gestellt werden. Der Personalbedarf würde dann auf etwa 100 Millionen Hochseepolizisten ansteigen. Das ist nicht realistisch – weder organisatorisch noch finanziell.

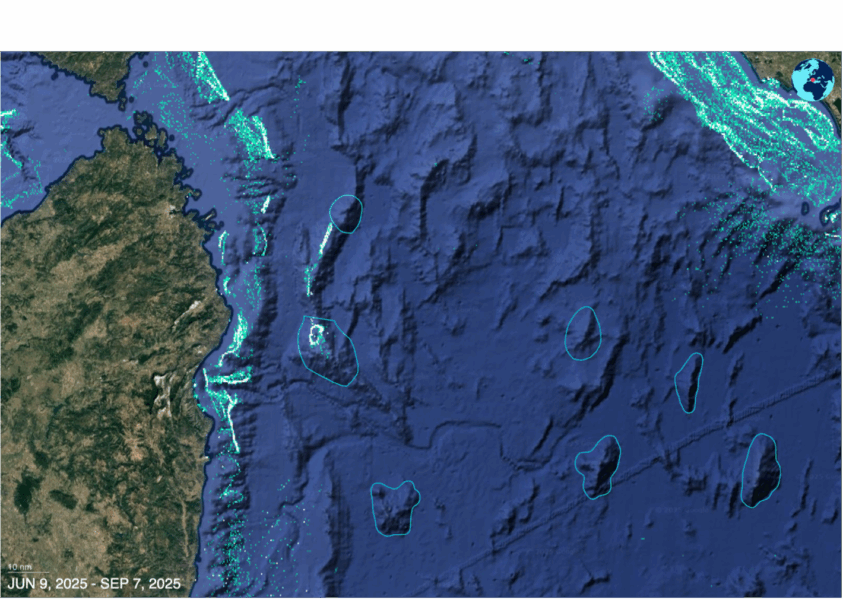

Hier kommen die Satelliten ins Spiel. Sie könnten zum Gamechanger im globalen Meeresschutz werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich Schiffsbewegungen weltweit tracken, verdächtige Aktivitäten identifizieren und Transparenz schaffen, wo bislang Dunkelheit herrschte. Denn einer der Hauptgründe für das schlechte Management unserer Ozeane ist der Mangel an öffentlichen Informationen darüber, was tatsächlich passiert. Global Fishing Watch ist eine NGO, die sich durch Veröffentlichung von Karten und Daten zu Fischereiaktivitäten, der Sichtbarmachung von genau diesem Problem verschrieben hat. Illegale Aktivitäten sollen so aufgedeckt und sichtbar gemacht werden. „Bis zu 20 Prozent der Fischerei auf dem Meer finden illegal, unreguliert oder nicht gemeldet statt”, erklärt David Kroodmsa, wissenschaftlicher Leiter von Global Fishing Watch, im Interview.

Eine echte Weltpolizei gibt es auch in der Hochsee nicht. Die Strafverfolgung und Durchsetzung von Recht hängt, selbst wenn illegale Aktivitäten klar nachgewiesen werden können, stark von der Kooperationsbereitschaft der Staaten, unter deren Flaggen die Schiffe fahren und unter deren Gerichtsbarkeit die Schiffe stehen, ab, den sogenannten Flaggenstaaten. Verstöße bleiben oft folgenlos, wenn der Flaggenstaat nicht reagiert oder die internationalen Abkommen nicht unterstützt. Dies führt dazu, dass Schiffe unter sogenannten „Billigflaggen“ fahren. Damit sind Staaten gemeint, die die Rechtsdurchsetzung nur schwach handhaben und es dadurch erleichtern, Abkommen zu umgehen. „Aber wenn die Informationen öffentlich gemacht werden, bewegt das die Regierungen oft zum Handeln. Das haben wir überall auf der Welt gesehen. Innerhalb von Regierungen verhindert oft der fehlende Informationsaustausch zwischen Behörden das Handeln, durch unsere Transparenz können alle Beteiligten auf die Daten zugreifen. Und auch in dem Fall, dass Regierungen die Informationen haben, aber nicht handeln steigt der Druck, tätig zu werden, wenn wir Daten veröffentlichen”, erklärt Kroodsma.

Jedes Schiff auf See fährt unter einer Flagge. Diese Flagge bestimmt, welches Land für das Schiff verantwortlich ist und kann von der Rederei selbst ausgesucht werden. Der sogenannte Flaggenstaat ist also das Land, in dem das Schiff registriert ist. Er trägt die rechtliche Verantwortung dafür, dass das Schiff internationale Gesetze und Abkommen einhält. In der Praxis nutzen viele Schiffe sogenannte Billigflaggen. Die Redereien melden ihre Schiffe dafür in Ländern an, die niedrige Gebühren verlangen und nur eine „lasche“ Rechtsdurchsetzung betreiben. Dazu zählen etwa Liberia, Panama oder die Marshallinseln. Wenn ein Schiff mit Billigflagge beim illegalen Fischfang erwischt wird, greift kaum jemand ein. So entsteht auf hoher See ein rechtliches Vakuum, das illegale Fischerei begünstigt.

Tatsächlich zeigt die Veröffentlichung der Daten echte Wirkungsmacht. Sie können gezielt dabei helfen weltweit Publik zu machen, welche illegalen Aktivitäten sich auf unseren Ozeanen abspielen. So werden die Akteure in der Illegalen Fischerei an den Pranger der Weltöffentlichkeit gestellt. Eine 2020 im Fachjournal Science Advances veröffentlichte Studie von Global Fishing Watch zu illegaler Fischereiaktivität chinesischer Schattenflotten in nordkoreanischen Gewässern entfaltete beispielsweise große Wirkung. Hier wurden Satelliten-Bilder, Nachtlichtdaten und AIS-Daten genutzt. Dabei handelt es sich um Funksignale, die Schiffe eigentlich regelmäßig aussenden müssen, um ihre Position und ihren Kurs anzuzeigen. Gerade weil viele Fangschiffe diese Ortungssysteme gezielt ausschalten, können Satellitenlücken auf verdächtige Aktivitäten hinweisen. Die Studie zeigte, dass mehr als 900 chinesische Schiffe in den Jahren 2017 und 2018 illegal in nordkoreanischen Gewässern fischten. Insgesamt wurden dabei mehr als 160.000 Tonnen Tintenfisch im Wert von über 440 Millionen US-Dollar gefangen. „Nachdem wir das veröffentlichten, griff die chinesische Regierung durch, und die illegale Fischerei in den nordkoreanischen Gewässern ging um 75 Prozent zurück. Das lag wahrscheinlich vor allem an dem öffentlichen Druck, den wir erzeugen konnten” erklärt Kroodsma.

Wieviel Schutz im Meereschutzgebiet?

Auf die Frage, ob illegale Fischerei in der Europäischen Union (EU) auch von Global Fishing Watch gefunden wurde, hat Kroodsma eine überraschende Antwort: “Was wir sehen: Es wird sehr viel innerhalb europäischer Schutzgebiete gefischt, weil es dort in vielen Fällen legal ist. Das ist verwirrend. Auf Karten von Global Fishing Watch sieht man grün umkreiste Schutzgebiete, und mitten darin intensive Fischerei. Das liegt daran, dass viele Schutzgebiete nicht vollständig geschützt sind.” Hier adressiert der Wissenschaftler ein weiteres großes Problem im Meeresschutz, denn nur ein Viertel aller Schutzgebiete sind echte No-Take-Zonen. Diese Schutzzonen, in denen gar keine Fischereiaktivität erlaubt ist, machen gerade einmal zwei Prozent unserer Ozeane aus. In den anderen Meeresschutzgebieten sind die Schutzanforderungen deutlich lascher. Verblüffend ist, dass in vielen europäischen Meeresschutzgebieten sogar die Grundschleppnetzfischerei erlaubt ist, eine Methode, die den Meeresboden regelrecht umpflügt und alles Leben niedermäht. An Land wäre es wahrscheinlich undenkbar, mitten in einem Naturschutzgebiet regelmäßig Äcker umzuwälzen, doch im Meer ist genau das nach wie vor Realität.

Dabei sind solche No-Take-Zonen von besonderer Bedeutung, denn hier explodiert das Leben. Nach wenigen Jahren gibt es in solchen Bereichen ein Vielfaches mehr an Biomasse und Leben als zuvor. Das hat auch Auswirkungen auf benachbarte Gebiete, denn Fische bauen selbstverständlich keine Zäune oder Warnhinweise auf, sondern schwimmen aus den Schutzgebieten heraus. Dieses Phänomen wird als Spillover-Effekt bezeichnet und ist eine gute Nachricht für die Fischerei, die in den Randbereichen häufig nachhaltig und gleichzeitig ertragreich betrieben werden kann.

Auf der Suche nach der nächsten No-Take-Zone

Bevor Meeresschutzgebiete eingerichtet werden können, ist es wichtig, erst einmal herauszufinden, wo sie überhaupt sinnvoll etabliert werden könnten. Hierbei suchen Wissenschaftler*innen beispielsweise nach Unterwasserbergen, die als wichtige Raststätten für die ozeanischen Wanderer wie Wale, Haie oder Thunfische dienen. Auch Orte, an denen Meeresströmungen aufeinandertreffen, können interessant sein, wenn ökologisch optimale Bedingungen herrschen, sodass sich das Leben tummelt. Diese Gebiete mit besonderer Schutzbedürftigkeit zu finden, ist in unseren riesigen Ozeanen eine echte Herausforderung.

Satellitenbilder sind auch hier hilfreich, um solche Schutzgebiete überhaupt zu definieren erklärt ESA-Ozeanographin Helene Rio: ”An Land haben wir Wälder, Wüsten und Gebirge, verschiedene Habitate mit bestimmten Eigenschaften. Im Meer gibt es das Äquivalent dazu, sogenannte Seascapes. Diese Meereslandschaften unterscheiden sich in Temperatur, Wasserfarbe, Salzgehalt, Strömungen und vielem mehr. Viele dieser Informationen bekommen wir über Satellitenbilder und können verschiedene Lebensräume abgrenzen.“ Kombinieren Wissenschaftler*innen solche Informationen über Umweltbedingungen mit Daten über menschliche Einflüsse, kann man feststellen, welche Gebiete am dringendsten geschützt werden sollten.

Doch im Ozean ist es etwas komplizierter als an Land. Seascapes verändern sich ständig, häufig viel schneller als Habitate an Land. Das Meer ist ein dynamisches System und das Wasser ist in Bewegung. Es wandern nicht nur die Arten, sondern auch die Bedingungen, die an einem Ort vorherrschen ständig. „In der Praxis ist es natürlich eine Herausforderung, so etwas aufzugreifen. Der Ozean ist ständig in Bewegung, also wäre das ein logischer Ansatz auch bei Schutzgebieten zu dynamisieren und praktisch bewegliche Schutzgebiete zu entwickeln“, erklärt Helene Rio.

Die Probleme sind gelöst – eigentlich

Das Wissen darüber, wie man die Ozeane schützen kann, ist da, genauso wie Methoden zur Erforschung. Doch die größte Herausforderung im Meeresschutz ist laut David Kroodsma politischer Wille. „Ob wir das 30/30-Ziel erreichen, hängt davon ab, ob Regierungen es wollen. Außerdem gibt es wachsende Nutzungskonflikte: Offshore-Windkraft, Energie, Schifffahrt, Bergbau, all das konkurriert mit der Fischerei. Nicht die Frage ob, sondern wie wir das Meer nutzen wollen, wird entscheidend sein“, meint Kroodsma. Technologien, Erkenntnisgewinn und Lösungsansätze liegen also auf dem Tisch. Es ist nun an uns, diese konsequent voranzutreiben, wenn wir den Ozean als wichtigste Ressource der Menschheit schützen wollen und besondere Hilfe hierbei kommt aus dem All.